![]() ホーム>サイト概要

ホーム>サイト概要

教育をまなぶー 学校の学びを決めるのは誰?

![]() 作成日2021/5/1

作成日2021/5/1 ![]() 更新日

更新日

今の学校は知識を軽視しているのか

先日子どもが通う小学校の保護者会に参加したのですが、その際担任の先生が今の教育現場では知識以上に思考力が重要視されているというお話をされていました。

先生の話を聞いた後、保護者で少数の座談会がひらかれたのですが、そこでひとりの保護者の方が、「思考力云々よりもまずは基本的な学習内容を身に着けさせることが必要なのでは?」という意見を出されていました。

わたしの子どもはまだ低学年で、読み書きや計算などを習い始めた段階ですから、そのような意見が出てくるのは自然なことでしょう。

しかしながら現在の教育が知識を軽視しているかというと、そういうわけではないと思います。先生がどのような意味で思考力という言葉を使われたかはわかりかねますが、思考力は現在教育現場で重要なキーワードとなっています。本記事では思考力を、知識を活用して課題を解決するための力と定義します。

これからを生きる子どもたちは、知識を知っているだけでは事足りず、知識を使って考えることが求められているのです。

そのカギを握るのが、学習指導要領の改訂です。

学習指導要領は、子どもが何をどう学ぶかだけではなく、子どもの能力をどう測るかといったことにも影響を及ぼしています。学習指導要領をみると時代が教育、そして子どもに求めるものがみえてくるのです。

簡単に振り返る学習指導要領の歴史

学習指導要領で非常に有名なものとしては、1998改訂の学習指導要領-通称ゆとり教育が挙げられるのではないでしょうか。ゆとり教育は教育内容の削減や完全週休5日制などがとくに話題となり、ゆとり教育を受けてきた 生まれの世代を揶揄する言葉として「ゆとり世代」という言葉までもが作られました(ちなみにわたしはゆとり世代です)。

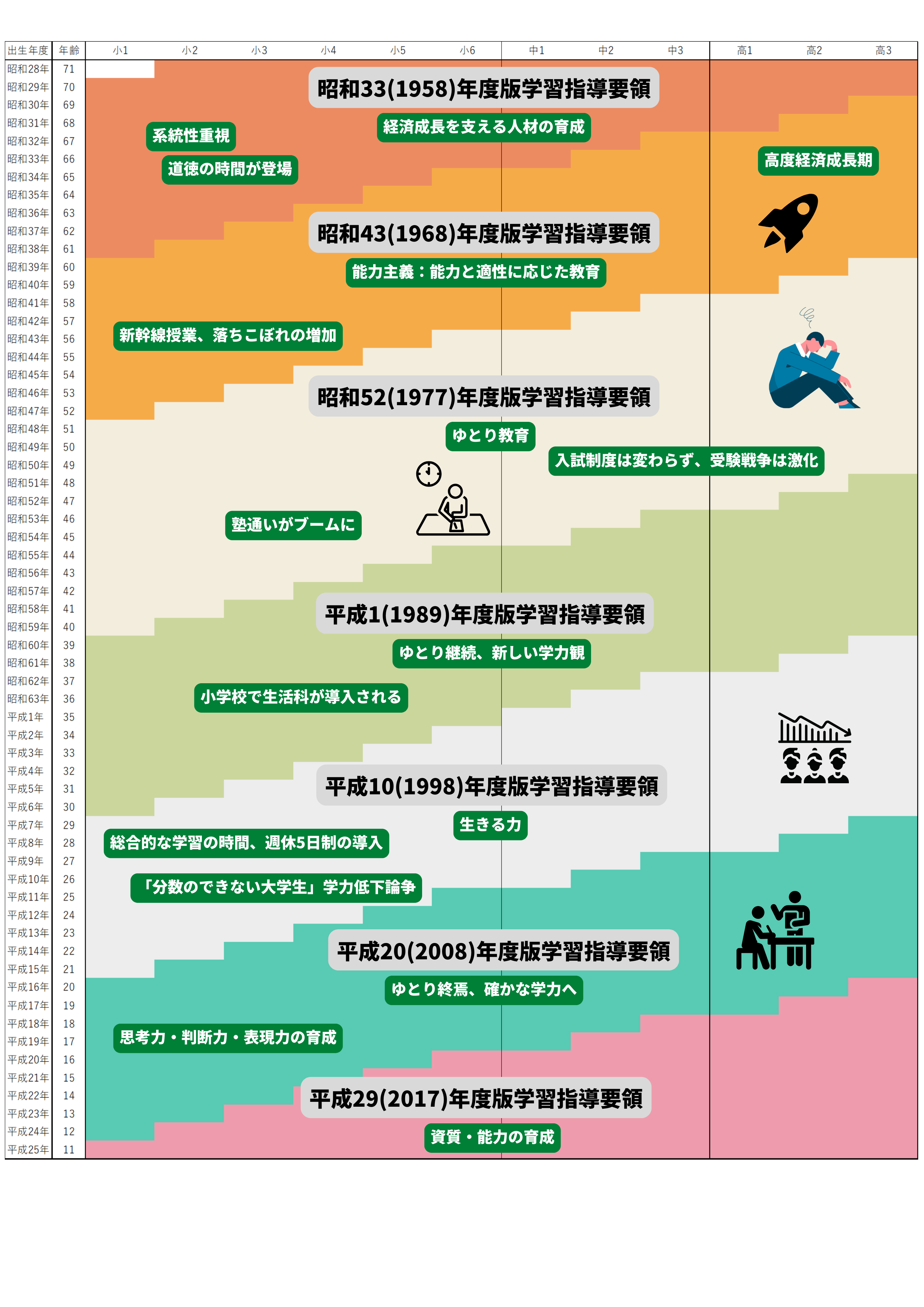

また、学力低下論争を巻き起こし、アカデミックな文脈をこえて、広くマスメディアにおいても批判にさらされることで有名(悪名?)になりました。しかし実は1977年版学習指導要領ではすでに「ゆとり」教育は提議されており、ゆとり教育は2008年の改訂で「確かな学力」が掲げられるまで30年間にわたって続いてきたのです。1960年代から2000 年代にかけて学習指導要領は5回改訂されていますその一連の改訂を整理したのが、下の表です。

どの世代がどのような学習指導要領を受けてきたのかがわかるようになっています。たとえば平成1年生まれの方ですと、小学校では平成1年度版学習指導要領に、中学校以降は平成10年度版学習指導要領にお世話になっています。

次項でそれぞれの学習指導要領の特徴詳細にみていきますが、実はこの学習指導要領は、詰め込み教育とゆとり教育とをいったりきたり、時計の振り子のように改訂されてきたのです。

学習系統性がキーワードの昭和33(1958)年改訂

1958年の学習指導要領の改訂は、戦後の教育に対する批判から生じました。戦後の教育は、子どもの興味・関心や生活場面の中から学ぶことを重視する経験主義をもとに教育課程を編成していました。戦後すぐの算数の教科書をみてみると、各章の単元名が数学的な内容を示すものではなく、学校や家庭での生活場面を表すものになっています(「かわあそび」、「うんどうかい」など)。当時の学習が、実際の生活場面や児童の経験を題材に算数を学習する「生活単元学習」とよばれるスタイルであったためです。

しかし生活単元学習はあまりに牧歌的であり、学力低下を導いているという批判を受け、学習指導要領は経験主義から、系統性を重視する系統主義に大きく舵を切ります。

その背景には、日本が高度経済成長期へと突入し、科学技術の向上が求められていたこと、経済成長を支える労働力の育成と人材の開発を求める声が経済界からあがっていたことがあります。

系統主義に舵を切った際の教科書をみてみると、単元名が「たしざん」、「ひきざん」などとなり、戦後すぐの教科書にくらべて何を学習するかが明確になっています。

また算数の学習では体積の学習を1年生~6年生まで発達段階に応じて系統的に学習していました。科学技術の向上を推進する必要性から、系統性の追求はとりわけ算数・理科においてなされていました。

教育内容の現代化がキーワードの1968年改訂

次の1968年の改訂では、所得倍増計画や高度経済成長などの急激な社会変化を背景に、現代の科学技術の成果を取り入れ、それらを系統的に指導する方針が打ち出されました。米ソの国際宇宙競争に端を発したアメリカの大規模な教育課程編成の影響を受けていたともみられます。

1968年改訂の重要なキーワードが「能力主義」です。この「能力主義」という考えに大きく影響をおよぼしたのが経済審議会答申「経済発展における人的能力開発の課題と対策」でした(よくわかる教育課程pp185)。この答申では経済学の一理論である「人的資本論」の影響を受け、教育における能力主義の徹底が叫ばれています。人的資本論においては、人材は「資本」としてとらえられ、人材の価値を最大限に引き出すことで、経済成長につながると考えます。

同答申では、教育の機会平等と国民の教育水準の向上に努めた戦後の教育改革によって、教育が画一化され、多様な人間の能力や適性が効率的に伸ばされていないことが批判されました。そこで、能力や適性に応じた教育を行うこと、ハイタレント・マンパワー(いわゆるエリート)を要請することが教育の目的として掲げられました。

ここで重要な点が、この能力主義の徹底とは、すべての子どもの能力が同じように伸ばされることが期待されていたのではなく、むしろ早期に一部の子どもをエリートとして選別し、経済発展をリードする人材として養成することが「効率的」であると考えられていた点です。*1

なんとこの改訂では小学校の算数科目において、現在は高等学校で教えられている「集合」が導入されています。小学校高学年の教科書ではすでに集合の~であるベン図が扱われています。しかしながら年の改訂は、学習内容が増えたことで授業のスピードが上がった結果、ついていけない児童・生徒の存在が問題となり、1977(昭和52)年改訂の「ゆとり教育」導入へとつながっていきます。

元祖(?)ゆとり教育1977年改訂

1968年の学習指導要領の改訂で学習内容が高度化したことを受け、学校現場では授業についていけない生徒の存在-落ちこぼれが問題となりました。結果、1977年改訂は基礎的な知識の獲得が重視され、ゆとりがキーワードとして掲げられることとなりました。

具体的にみると、さきほど紹介した小学校算数の「集合」は削除され、年間の授業時数の削減や、教育内容の精選が行われました。1998年改訂のゆとり教育とは異なり、一般的な批判は多くなかった一方で、入試が変わらなかったことが起因し受験戦争は激化、塾に通う子供が増えることとなりました。この様子を表す言葉として当時の新聞では乱塾という表現が使われています。

新しい学力観の登場1989年改訂

次の1989年の改訂においては、「自ら学ぶ意欲」や「社会の変化に主体的に対応できる能力」をキーワードとした新しい学力観が打ち出され、個性を生かす教育が強調されました。

具体的には小学校1年生・2年生で理科と社会が廃止され、「生活科」が設置されました。生活科の誕生は、①学校教育において子どもたちが知識や技能の羅列的な習得に終始し、現実の生活に生きて働くものとなっていないという批判や、②遊びや経験を重視した幼稚園での活動から、学校の教科活動へとスムーズに移行できないという「小1プロブレム」の問題への対応から生じたといえます。

学力低下論争を巻き起こした「生きる力」1998年改訂

1998年の学習指導要領では、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の文言が登場しました。具体的な改訂としては、教科横断的な学習として小学校3年生以上で「総合的な学習の時間」が登場し、既存の教科の教育内容の削減、完全学校週休5日制が大きな話題となりました。

この学習指導要領の改訂は実施前から批判にさらされることとなり、「分数のできない大学生」という著書を発端に学力低下論争をひきおこすこととなります。また、全体的な学力低下以上に、学習意欲の低下や親の社会階層によって学力に格差が生じているという批判もなされるようになりました。

いわゆるゆとり世代というのはこの学習指導要領で学んだ世代あたりを指します。

PISAショックと確かな学力 年改訂

1998年改訂の学習指導要領のもとでおこった学力低下論争は、2004年に公表された国際的な学力調査(PISA調査)において日本の生徒の「読解力」低下が顕著になったことで、さらに過熱することになります。

これはPISAショックと呼ばれており、ゆとり教育から学力向上への政策転換に大きく影響を及ぼしました。PISAテストは従来の読み書き能力にとどまらず、情報を評価したり、活用する能力を測るものです。その結果が芳しくなかったということで、2007年度からはPISA型の問題の特徴を含んだ全国学力調査が実施されるようになりました。そして2008年度の学習指導要領改訂では、まさにPISAテストを意識した情報を活用する思考力・判断力・表現力などが重視されるようになったのです。

具体的には小学校・中学校では国語・算数・社会などの主要教科の授業時数が増加し、総合的な学習の時間は見直されました。また国語のみならず、教科を横断して記録・説明・論述といった言語活動を充実させることが求められるようになりました。

PISAショックと確かな学力 年改訂

の改訂の重要なポイントは、資質・能力の育成を重視しているという点です。実際に新学習指導要領を読むと、「資質・能力という表現が頻繁に出てきます。なお、この資質・能力は、「資質・能力(コンピテンシー)」という括弧付けがなされることがあります。

それではコンピテンシーとはいったい何なのでしょうか?

コンピテンシーはコンピテンスと訳されることもありますが、心理学の世界においては最近登場した…というわけではなく、古い概念です。

ホワイト (R.White)は、 コンピテンスを「生命体が生まれながらにして持っている、環境と効果的に相互交渉する能力」と定義し、人間には、環境とうまく相互交渉することによって自らの能力を高めていこうとする動機があると主張しました (White,1959)。

少し難しいので赤ちゃんの学習という具体例を考えてみたいと思います。赤ちゃんは親に求められなくとも、勝手にあちこちをうろうろして、物を手で触ったり口に入れたりします。自身を取り巻くものに興味を示して、進んで関わりをもとうとしているのです。このように人間は生まれながらにして環境内のひと・もの・ことに能動的に関わろうとする傾向性を持っていて、この傾向性がもたらす環境との相互作用を通して、次第に環境に効果的に関わる能力を高めていくと考え、これをコンピテンスと呼んだのです(奈須,2020)。

コンピテンスという概念には、奈須(2020)で指摘されるように、「知る」とは単に名前を知っていることではなく、対象の特質に応じた適切な「関わり」が現に「できる」こと、さらに個別具体的な対象について「知る」(=関われる)ことを通して、さまざまに応用の効く「関わり方」が獲得され、洗練されていくことが含まれています。

一方、コンピテンスは人材マネジメントの分野で使用される概念でもあります。松下(2010)は多くの経済先進国で教育目標に掲げられるようになった、コンピテンス概念の直接の起源になっているのは、マクレランド (D. C. McClelland) によって創出されたものである、と指摘しています。

マクレランドは1970年代前半にアメリカ国務省における外交官の選考方法の見直しのなかでコンピテンスという概念を開発しました (McClelland,1973; Spencer & Spencer, 1993)。当時、外交官の選考は、外交官に必要とみなされる知識や技能についての筆記試験によって行われていましたが、その得点と職務上の成功との間に相関関係が低かったこと(つながりがうすかったこと)から、別の選考方法が必要となり、そのなかで作り出されたのがコンピテンシーという概念でした。

つまり、そこでの「コンピテンス(コンピテンシー)」は、〈特定の職務を遂行し、高い水準の業績を上げることができる個人の特性〉を意味していました。日本では、多くの企業で成果主義が樽入された1990年代後半から、 企業の採用・育成・処遇においてこの概念が用いられるようになっています。

学校教育においてはOECD(経済協力開発機構)で定義されたキー・コンピテンシーや、これを理論的な支柱とする PISA(国際学習到達度調査)の普及によってコンピテンシーを重視する動きは加速されてきました。断片化された知識や技能ではなく、人間の全体的な能力をコンピテンシーとして定義し、それをもとに目標を設定し、政策をデザインする動きは世界中で広がっています。今回の学習指導要領改訂は、このようなコンピテンシーを重視する国際的な動向の中でおこなわれたのです。

資質・能力っていったい何?

文部科学省は次のような~資質・能力の3つの柱として、学びに向かう力人間性等、何を理解しているか・何ができるか(知識・技能)、思考力・判断力・表現力 を挙げています。

それぞれの教科、もしくは教科横断的に育成すべき能力を細かく見ていくと、従来学力として扱われていた知識の量(何を知っているか)だけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力といった能力、また学びへ向かう態度や志向性などの非認知的能力とよばれる能力をも学校で育成すべきものとして扱われている点が注目に値します。

新学習指導要領の改訂のポイントとして、コンテンツベースからコンピテンシーベースへといわれることがありますが、それは何を知っているかだけでなく、何ができるようになるのかという観点が重要になったということなのです。

ここから単に何かを知っている=知識を持っているだけでは、少なくとも学習指導要領においては、不十分であることがわかるかとおもいます。学習指導要領は知識を軽視しているというわけではありません。知識を活用する力(思考力)を重視しているのです。

コンピテンシーとは単に知識やスキルの習得にとどまらず、不確実な状況における複雑な要求に対応するための知識、スキル、態度及び価値の活用を含む概念なのです。

ちょっとコラム~資質って育成できるんかい~

一般的に「彼にはテニスの資質がある」、「彼女は保育士としての資質がある」などというとき、資質は才能に近い意味であり、先天的な力(生まれ持った力)を指すことが多いように思われます。したがって学校教育において資質を伸ばすというと、資質は伸ばすことができるものなのか?という疑問がわいてくるのではないでしょうか?

育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と 評価の在り方に関する検討会 ― 論点整理 ―では、「資質」とは、「能力や態度、性質などを総称するものであり、教育は、先天的な資質を更に向上させることと、一定の資質を後天的に身につけさせるという両方の観点をもつものである」(注)とされており、ここでは明確に資質が教育において伸ばし得るものとして示されています。この論点整理については溝上()が次のように説明しています。

生まれ持った遺伝子が発現するには環境が必要である。たとえ遺伝子を受け継いでも、環境がよくなければ、その遺伝子は発現しない。いくら親からすばらしい遺伝子を受け継いでも、ある年齢期までに適した環境が与えられなければ、子供は天才的な音楽家、作家、アスリートにはなれないのである。

教育は環境の一つである。資質(遺伝子)は適した教育環境との相互作用によって発現する。そのように理解すれば、資質は「伸ばす」ことができ、教育の対象となる。

以上のことから、資質とはたしかに生まれ持った素質という含意はあるものの、その素質が花開くために教育の可能性を見出していることが分かるでしょう。

*1「学歴の獲得競争に加熱される層と競争から冷却される層とを分化させることで、最適な人的能力配分を実現しようと企図するものであった」ことが、松下(2010)新しい能力は教育を変えるかpp52)で指摘されています。

参考文献リスト

白水始 (2012). 「認知科学と学習科学における知識の転移 (<特集> 知識の転移)」『人工知能』27(4), 347-358.

中道圭人 (2011). 「6 領域固有性:学びは一般化できるか?」中澤潤編『よくわかる教育心理学』ミネルヴァ書房, 56頁.

小野健太郎 (2022). 『オーセンティックな算数の学び』東洋館出版社, 264-265頁.

国立教育政策研究所 (2011). 平成19年度 全国学力・学習状況調査」2022 年9 月13 日検索.